【2025年最新版】子どもにプログラミング教育は必要?将来性・職業・応用力を徹底解説

「プログラミングって本当に必要?」「うちの子に向いているのか分からない…」

そんな不安を抱える親御さんも多いのではないでしょうか。

実はプログラミング教育は、ITスキルを身につけるだけでなく、論理的思考力・創造力・問題解決力 を育てる“これからの学びの土台”とされています。学校教育でも必修化が進み、子どもの将来に役立つスキルとして注目が高まっています。

この記事では、2025年時点の最新データと教育現場の動向をもとに、プログラミング教育の必要性・将来性・始め方をわかりやすく解説します。まずは難しく考えず、遊び感覚で学びの一歩を踏み出すことから始めてみましょう。

1. なぜ今、プログラミング(ITリテラシー)が必要なのか

IT人材の需給ギャップ — 国・業界が示す危機感

経済産業省の推計によると、2030年には最大で約79万人のIT人材不足が生じる可能性があると報告されています(出典:経済産業省「IT人材需給に関する調査」)。この数字は、DX(デジタルトランスフォーメーション)やAI・IoTの普及が進む中での深刻な人材ギャップを示しています。

文部科学省も同様に、子どもたちの「情報活用能力」を次世代の基礎リテラシーとして位置づけており、早期教育の重要性を訴えています。

なぜ不足するのか(分かりやすく4点)

- ITの活用範囲が広がっている — AI・IoT・クラウドの導入が製造・物流・小売・農業など多分野に拡大し、専門人材の需要が急増。

- DXの加速 — 中小企業でも業務効率化や新サービス開発のためにIT人材を求める流れが定着し、需要が継続的に増加。

- 少子高齢化による労働力の減少 — 労働人口全体が減少する中、IT分野でも採用が困難に。

- 専門スキルの高度化 — AI、データ分析、サイバーセキュリティなど高スキル人材の需要が特に高く、不足が顕著。

2. プログラミングで広がる職業の選択肢(最新の年収目安付き)

プログラミングスキルを身につけることで、将来の職業選択肢が大きく広がります。以下は転職大手や業界データを参考にした2025年時点の年収目安です。経験や地域によって変動しますが、スキルを積み重ねるほど市場価値が上がる職種が多いのが特徴です。

| 職業 | 想定年収(目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| システムエンジニア(SE) | 約500万〜700万円 | 企業の基幹システムを支える。経験や資格によって収入幅が広い。 |

| Webエンジニア | 約500万〜800万円(都市部で高め) | リモートワークや副業との相性が良く、需要が高い職種。 |

| AIエンジニア/機械学習エンジニア | 約700万〜1200万円+ | AI活用が進む中で最も将来性が高い分野のひとつ。 |

| データサイエンティスト | 約600万〜1000万円 | 統計・分析スキルを活かし、ビジネス課題の解決を担う。 |

| ゲームクリエイター(プログラマー) | 約400万〜800万円 | 人気職だが実務経験が重要。創造性を活かせる分野。 |

出典:doda職種別年収データ(2024–2025年)、Glassdoorほか業界資料。

3. 「向いていないかも…」でも大丈夫な3つの理由

理由1 — 応用範囲が広い(“潰しが利く”)

プログラミングで養われる「論理的思考力」「問題解決力」「仮説検証力」は、IT業界以外でも活かせます。

たとえば、事務職での業務自動化(Excelマクロ作成)や、営業職でのデータ分析などにも応用できます。これらは社会人基礎力としても高く評価されます。

理由2 — 小さな成功体験から学べる

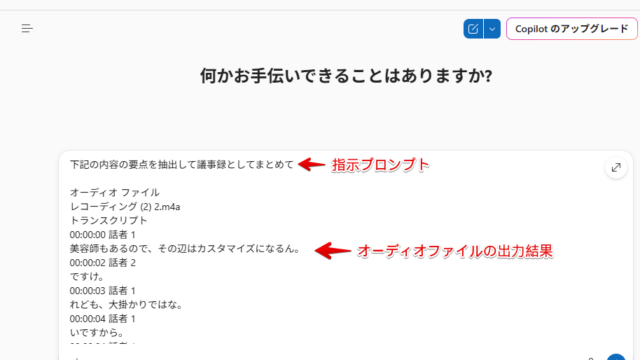

Scratchなどのブロック型プログラミングを通じて、「自分の作ったものが動く!」という成功体験を重ねることで、自然と学習意欲が高まります。教育現場でも“楽しみながら学ぶ”アクティブラーニングが成果を上げています。

理由3 — 進路は多様。得意を伸ばせる

プログラミングを学んだからといって「エンジニアにならなければいけない」わけではありません。

マーケティング・研究・教育・デザインなど、あらゆる分野で「テクノロジーを使いこなす力」が武器になります。早い段階での学びが将来の選択肢を広げる“キャリアの保険”になるのです。

では、まだ小さい子どもの場合は、どのようにしてプログラミング的な考え方を育てていけばよいのでしょうか?

実は、特別な教材やコードを使わなくても、家庭の中で「考える遊び」を通じて、その基礎を身につけることができます。

【筆者の体験談】遊びながら育つ“考える力”

筆者の家庭でも、まだ本格的なプログラミング教育を始める年齢ではありませんが、日常生活の中で「考える力を育てる遊び」を意識して取り入れています。

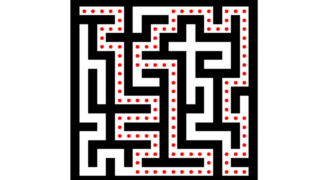

たとえば、タブレット型のおもちゃで線路のルートを自分で組み立てたり、「ピタゴラス」というブロック玩具でボールの転がるルートを考えたりする遊びです。

どちらも遊びの中に“順序を考える”“結果を予測する”“試して修正する”といったプログラミング的思考が自然に含まれています。

特にピタゴラスは、パーツの組み合わせに完璧な正解がないのが特徴です。

どのパーツを使っても一応うまくいくこともあれば、行き止まりになってボールが転がらないこともあります。

子どもはその中でパーツを色々と試しながら自分なりの正解を見つけていく過程を楽しんでおり、まさにプログラミング的な「試行錯誤の学び」を体験しています。

うまくいかないときは親が「こうしたらどう?」と助言することもありますが、なるべくヒント程度に留め、子ども自身が考えて納得のいく答えにたどり着くことを大切にしています。

その姿勢が「自分で考え、改善する力」につながっていると感じます。

このように、“遊びながら考える力を育てる”ことは、まだ小さなうちからでも無理なく始められるプログラミング教育の第一歩です。

親も一緒に見守りながら、失敗を恐れず挑戦する姿勢を育てていきましょう。

4. 具体的にどう始める?親が知っておきたい3ステップ

上で紹介したような「考える遊び」から、実際に教材やスクールにステップアップするのも自然な流れです。

まずは身近な遊びで“考える楽しさ”を育て、その延長線上で「動く」「作る」体験を増やしていくと、子どもがスムーズにプログラミング教育へ移行できます。

ステップ1:まずは「触らせてみる」(無料体験がおすすめ)

通学型・オンライン型・動画教材など、学び方は多様化しています。いきなり長期受講を選ばず、まずは無料体験や短期ワークショップでお子さんの反応を観察しましょう。実際に触れることで「思ったより楽しい!」という声も多く聞かれます。

ステップ2:子どもの興味に合わせた教材を選ぶ

- ブロック系(Scratchなど):小学校低学年向け。直感的で、ゲーム感覚で学べる。

- ビジュアル+テキスト混在(Minecraft教育版・micro:bit):創作意欲を刺激し、チーム学習にも最適。

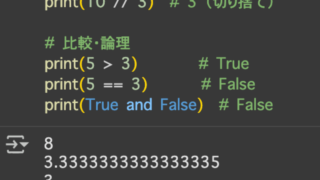

- テキスト(Pythonなど):中高学年以上や論理的思考を深めたい子どもに向く。

ステップ3:小さな成功体験を重ねる(親の関わり方)

学びを続ける鍵は「成功体験」です。1日10分でも構いません。「動いた!」「できた!」という瞬間を一緒に喜ぶことで、モチベーションが持続します。

保護者が「見守る・褒める」役割を担うことで、自然と継続率が高まります。

5. 教材・教室の選び方(親向けチェックリスト)

- 無料体験の有無: 子どもの興味を確認できるか。

- 学習の進め方: 「作る→発表」のサイクルがあるか。

- 講師の質: 専門性だけでなく子ども対応の経験があるか。

- フォロー体制: 保護者への進捗報告や相談窓口があるか。

- 料金と継続性: 続けやすい料金・スケジュール設定かどうか。

6. まずは「遊び感覚」で始めてみよう!

「難しそう…」と思う方も多いですが、近年は子ども向けのプログラミング教材・スクールが充実しています。保護者サポートや体験版があるものも増えており、安心して始められます。

どれも無料体験やお試し版があるため、気軽にチャレンジしてみるのがおすすめです。

まとめ(親に伝えたいこと)

- プログラミングは「将来役に立つ可能性が高い基礎スキル」。国や業界のデータも需要増を裏付けています。

- 「向いていない」と感じても、得られる思考力・応用力は他分野で活きます。

- まずは無料体験で「遊び感覚」で触れさせてみることが大切。子どもの反応を見ながら無理なく進めましょう。

※本記事は教育・キャリア分野の公的資料および2025年最新データをもとに作成しています(参考:経済産業省/文部科学省/doda/Glassdoorなど)。