ゼロから学ぶPython #1 基礎文法をわかりやすく解説【完全初心者向け】

まずは「何が学べるか」を把握しよう

このシリーズ「ゼロから学ぶPython」の第1弾です。この記事は「プログラミングをこれから初めて触る人」に向けて丁寧に書いています。

Pythonは文法がシンプルで読みやすく、AI開発、Webアプリ、データ分析、機械学習など、あらゆる分野で活用されている人気言語です。世界中の教育機関や企業でも導入が進んでおり、初心者が最初に学ぶ言語としても非常におすすめです。

まずは基礎文法(変数・型・演算・条件分岐・繰り返し・関数・基本データ構造)を、実際に動かせるコード例と一緒に学びましょう。この記事を読み終えるころには、Pythonの基本的な考え方が自然と身についているはずです。

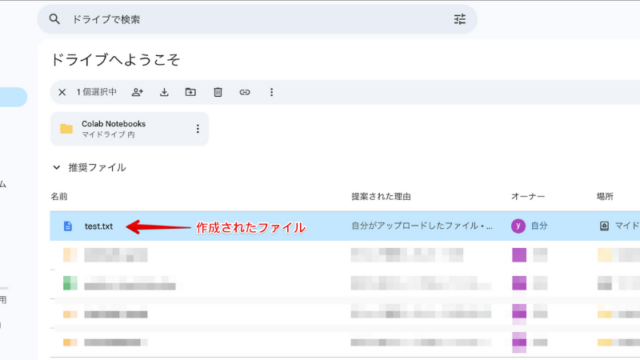

このページのコードは短く、Google Colabなどでそのままコピー&実行できるようになっています。

「まずは手を動かして試す」ことが上達の近道です!

Pythonの基本構造:上から順に処理され、インデントが重要

プログラムは基本的に上から順に処理されます。Pythonでは インデント(字下げ) が非常に重要で、構造を示すために使われます。インデントがズレると意味が変わったり、エラーが発生することもあります。例を見てみましょう。

# 正しい例(インデントはスペース4つが慣習)

if True:

print("はじめてのPython!")

Pythonは「コードの見た目の美しさ」を重視する言語としても有名です。そのため、統一されたインデントは可読性と信頼性を高める重要なポイントです。

コメントは `#` を使って書きます。コメントはプログラムの実行に影響しない「メモ」のようなものです。

# これはコメントです

print("コメントは無視されます") # 行末にも書けます

開発現場では、コメントを残すことで「後から見返しても理解しやすいコード」を書くことが評価されます。

変数とデータ型:変数は「値を入れる箱」

変数は「値を入れる箱」のようなものです。数字(整数や小数)、文字列(文章)、真偽値(True/False)など、いろいろな種類のデータを格納できます。

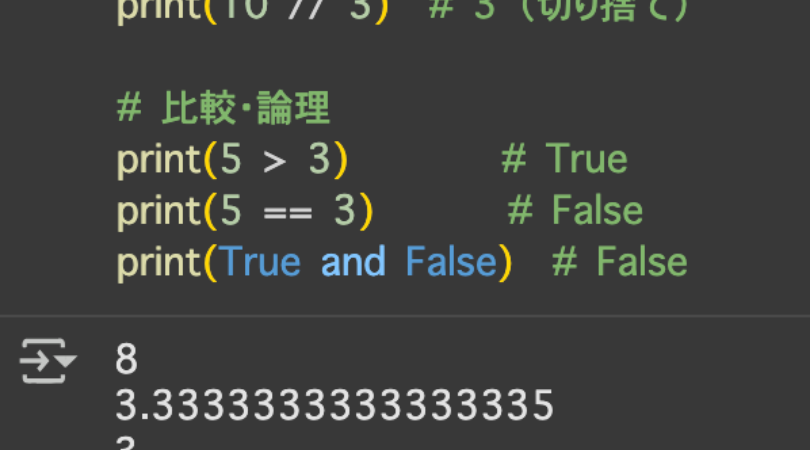

x = 10 # 整数(int) pi = 3.14 # 小数(float) name = "太郎" # 文字列(str) flag = True # 真偽値(bool) print(type(x), type(name)) # <class 'int'> <class 'str'>

ヒント:`type()` 関数を使うと、その値の「データ型(種類)」を確認できます。

実際にGoogle Colabなどで上記コードを動かすと、次のような出力になります。

1. type() の意味

type() は 引数に渡したオブジェクトの型(class)を返す関数 です。

- x は 10 なので 整数型(int)

- name は “太郎” なので 文字列型(str)

2. print(type(x), type(name)) の動作

- type(x) → <class ‘int’>

- type(name) → <class ‘str’>

print() に2つ渡すと順番に表示されます。

補足:データ型を理解しておくと、後でAI開発やデータ分析を行う際にエラーを防ぎやすくなります。

演算子の基本:電卓のように使える

Pythonでは四則演算(+、−、×、÷)を電卓のように使えます。また、大小比較や「等しいか」を調べる比較演算子、条件を組み合わせる論理演算子もよく使います。

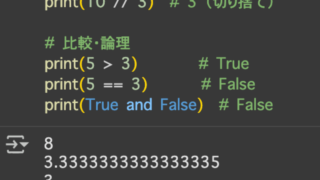

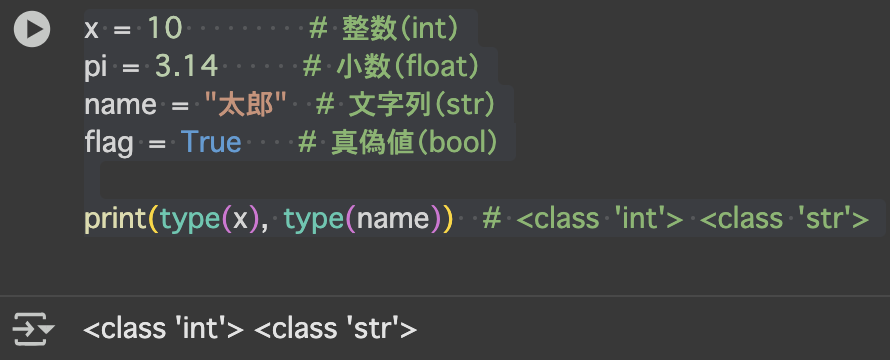

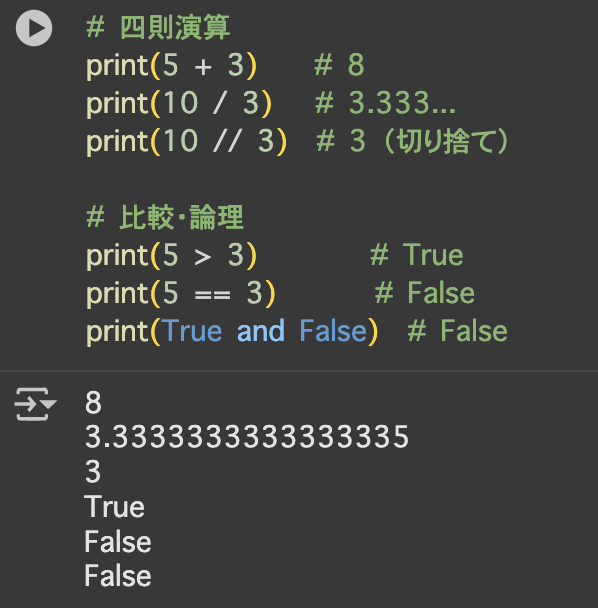

# 四則演算 print(5 + 3) # 8 print(10 / 3) # 3.333... print(10 // 3) # 3 (切り捨て) # 比較・論理 print(5 > 3) # True print(5 == 3) # False print(True and False) # False

注意:`=` は「代入」、`==` は「等しいかどうか」を比較する演算子です。

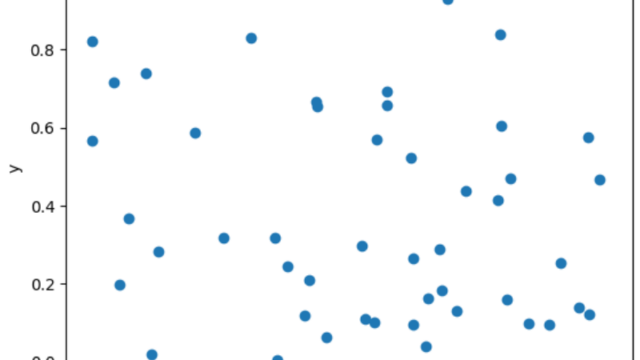

colabでの実行結果

演算子の理解は、後で条件分岐やループを扱う際の基礎になります。ここをしっかり押さえておきましょう。

制御構文:条件分岐(if)と繰り返し(for / while)

プログラムでは、状況によって動きを変えたり、同じ処理を繰り返したりします。そのために使うのが制御構文です。

if文(条件によって処理を切り替える)

age = 20

if age >= 18:

print("成人です")

else:

print("未成年です")

for文(決まった回数・リストの要素を順に処理する)

for i in range(3):

print(i) # 0,1,2

while文(条件が真の間繰り返す)

n = 0

while n < 3:

print(n)

n += 1

ループは無限ループにならないように、条件と更新(例:`n += 1`)を必ず書きましょう。

制御構文を理解すると、「AIモデルを一定条件でトレーニングする」「Webサイト上のデータを自動収集する」など、実用的な応用につながります。

デバッグも学びの一部:AIを活用して効率よく成長しよう

プログラミングを学び始めると、誰もが一度はエラーに出会います。

Pythonに限らず、プログラミングはデバッグ(エラーを直す作業)が付き物です。

実際、問題なく一発で動くことのほうが珍しいくらいです。

筆者も最初のころは、コードの間違いではなくライブラリがインストールされていないという単純な原因でエラーになることがよくありました。

「え?インストールされてないってどういうこと?」と戸惑うことも多かったものです。

でも安心してください。エラー文には必ず「どこで」「何が」問題なのかが書かれています。最初は難しく感じても、慣れてくると次第に読めるようになります。

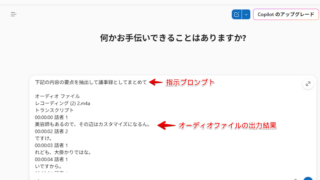

そして今は、AIの力を借りることでデバッグも格段に効率化できます。

たとえば、エラー文をそのままChatGPTなどに貼り付けると、原因と解決策をわかりやすく教えてくれます。

プログラミングとAIの組み合わせは、まさに最強の学習環境。

「エラーが出たらAIに聞く」だけで、初心者でも自力で問題を解決できるようになります。

関数の基本:処理をまとめて再利用する道具箱

関数は「よく使う処理をひとまとめにして、名前を付けて再利用する」ための仕組みです。

同じ処理を何度も書かずに済むので、プログラムがすっきりし、ミスも減ります。

def greet(name):

return f"こんにちは、{name}さん!"

print(greet("太郎")) # こんにちは、太郎さん!

引数(ここでは `name`)を渡して、戻り値(ここでは文字列)を受け取ります。

関数を使う習慣をつけると、後でAIの処理やデータ前処理を組み合わせる際に効率的にコードを書けるようになります。

リスト・辞書:データをまとめて扱う方法

リスト(順番がある箱)

fruits = ["apple", "banana", "orange"]

print(fruits[0]) # apple

fruits.append("grape")

print(fruits) # ['apple', 'banana', 'orange', 'grape']

辞書(名前と値をセットで管理)

person = {"name": "太郎", "age": 20}

print(person["name"]) # 太郎

リストは「順番に並んだデータ」、辞書は「キー(名前)と値のペア」で管理するデータ構造です。

これらのデータ構造は、AI開発でデータを管理・処理するうえで必須の概念です。たとえば、CSVデータをリストで扱い、ユーザー情報を辞書で整理する、といった使い方ができます。

まとめと次回予告

今回は変数・データ型・演算子・条件分岐・繰り返し・関数・データ構造(リスト/辞書)という、Pythonの基礎を一通り学びました。どれも実践的なプログラムを組むための土台となる要素です。

初心者のうちは「難しそう」と感じる部分もありますが、手を動かしてコードを実行しながら学ぶことで確実に理解が深まります。

次回(ゼロから学ぶPython #2 標準ライブラリ入門)では、Pythonの魅力のひとつである標準ライブラリ(例:math, datetime, random など)を使って、作業を効率化する方法を解説します。

ぜひ続けて学び、Pythonでできることの幅を広げていきましょう!